平成12年撮影 上青江の園舎 園庭の滑り台上から撮影。 建築当時に植えた桜は砂場を覆うほど成長しました。

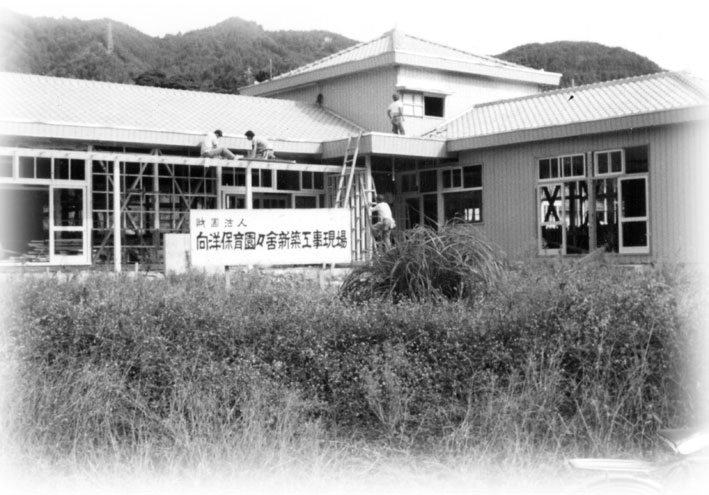

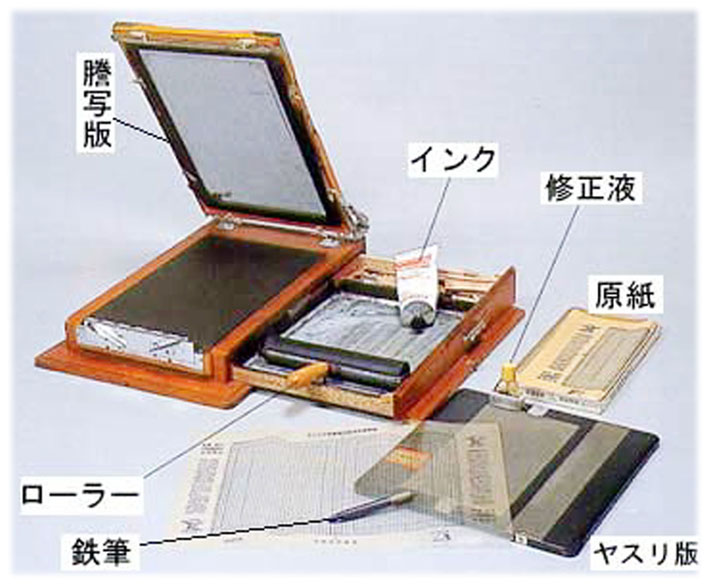

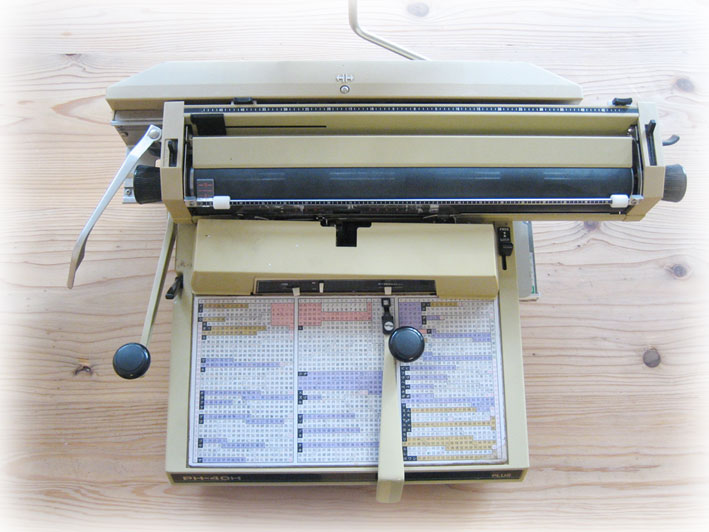

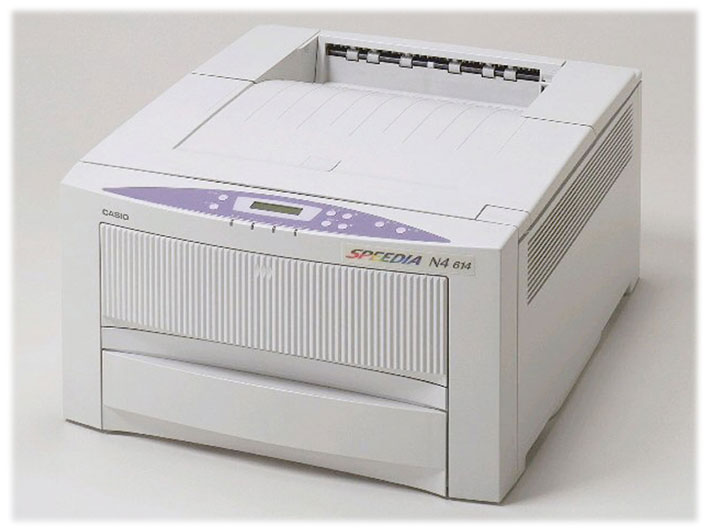

| 平成22年8月号で 園便りが500号になりました。 この園便りは、昭和43年に現在の上青江柑橘選果場向かい側に移転した12月に先代園長が始めました。 当時、私は青江小学校2年生でそれまで保育園は父の生家であるセメント町の蓮照寺境内にあり、自宅は岩屋口の市営住宅で、父母共に保育園勤務でしたので学校が終わると歩いて蓮照寺行き、母の勤務時間が終わると母と弟とバスに乗って帰るという生活でした。 小学校二年生の時に、向洋保育園が青江に新築移転すると同時に園舎二階が自宅となりました。 今考えると自宅と保育所が一緒になっているなんてとてもおかしく感じますが、自宅が保育園の二階部分という生活が平成3年まで続きました。 自宅と保育園が一緒ということで、私の生活は保育園ととても深く関わってきました。 保育園に勤務してくれた臨時の先生も含め、多くの先生方を覚えてますし、可愛がっていただきました。 園で歌っている曲も知らない間に覚えたり、突然お迎えに来られなくなった園児と晩ご飯を一緒に食べたこともあり、父母と市内の保母(保育士)会の集まりについて行き公立保育所の先生方とはずいぶん前からお付き合いさせていただきました。 当時は年休もなく、今のように先生の配置に余裕も無かったので、母は保母として忙しく、熱でお休みする保母さんがいれば早番から最後の遅番まで勤務することも多かったです。 そもそも、戦災児対策と児童福祉推進のため昭和22年1947年にGHQ(連合軍最高司令官総本部)の命令でスタートした保育制度、向洋保育園は昭和24年に津久見町立警固屋保育所として蓮照寺内でスタートしました。 蓮照寺の三男だった父ですが、長男は戦争で行方不明で、戦死なのだろうとお葬式まで済ませてました。(本当はソ連に抑留されており数年後復員。) 次男はすでに宮崎えびのに養子に行ってましたので、父は蓮照寺の住職を継ぐつもりだったのでしょう。 保育所設立当時、父は21歳という若さです。  向洋の保母さん 小野・正子・永末 前列 坂口・薬師寺 昭和30年頃 翌年には町立から個人立へ組織変更し、園名も向洋保育園となりました。 蓮照寺での保育所開設では、もともとあった倉庫を改造して園舎にしました。 調理室は新たに作りましたが、戦後のため材料が乏しく、かまどの耐火煉瓦は改装する火葬場の耐火煉瓦をもらってきて作ったそうです。 (お寺の境内の保育園だから火葬場だろうが問題ないと言うことですね。) さすがに私の園児時代には、ありませんでしたが開園当初は、シラミやダニ対策のため頭に殺虫剤(DDT)をふりかけて駆除していたという話も聞きました。 当時、保育所の職員定数は、2歳未満児10人に1人の保育士、2歳以上は30人に1人の割合 でしたので、現在と比べると児童に対して保母さんの割合が少なく負担はとても大きかったようです。  蓮照寺時代、給食当番の正子先生 若い! 後ろに写っているのが調理室 極初期には給食自体ありませんでしたが、早い時期から保育園で食事が提供されるようになりました。 初めの頃の給食は、一週間交代で保母さんが子ども達と毎日材料を買い出しに行って作ってました。 昭和33年に調理師法が施行され向洋保育園の保母さんも全員調理師の免許を取得することになりました。 調理師資格という新しくできた制度ですので、料亭の調理担当や町食堂のおばちゃんなど様々な人が受験し、「%」パーセントの意味も読みもわからない人がいて驚いたし、たぶん、受験さえすれば全員合格っていうくらい甘い試験だったと母が言ってました。 私が小学校に入学する昭和40年代初めまで、給食は保母さんが毎週毎に交代しながら作っていて誰々先生の時は料理が美味しい! という記憶がありました。 戦後すぐは、保育園で米をまとめて確保することが難しかったので、主食は自宅から持参するという仕組みでした。 私が園児の時に、ご飯替わりにバナナの形をして中に白あんの入った生菓子を持ってきている子がいて、「美味しそぅ」って子ども心に思い、「ぼくもあんなご飯がいい」と言うと、「あれは、ご飯ではなくてお菓子だから駄目」っと母から叱られたことを覚えています。 この主食を持参するという制度は現在まで続いていて、三歳以上児は保育園にご飯(主食)を持参するのが現状の制度です。(向洋保育園では平成9年から三歳以上児にも主食を提供しています。) お寺の御御堂に机を並べて給食を頂いていたが、昭和30年代までは子ども達が食器に盛られた給食を見回して量の多いところに急いで座るという光景が見られたと聞いています。  上青江栄町に新築移転工事中の向洋保育園。 建築金額は800万円でした。 さて、保育園が上青江に移転し、発行が始まった園便り。 当初は半透明の原紙に鉄筆で書くもので、謄写版を使って印刷してました。(ガリ版印刷と言われている物です) 原稿に傷を付けてインクを染み出させて印刷するのですが、間違うと修正液(シンナーのような臭いがしたなぁ)で訂正しなくてはならず、作業効率がとても悪かっただろうと思います。  鉄筆の音やインクの臭いを今でも思い出します。 次に、手書き原稿の白黒を感知して自動的に原版を作る謄写ファックスという機械を使うようになり、画期的でした。 原稿に濃い鉛筆やボールペンで字を書いて回転する筒に巻き付け、その同じ筒にフイルム状の原紙をセットし、回転させながら紙の白黒の差を感知して、原紙に細い電極で放電させ穴を開けていくものでしたが、放電させて原版を作るのでとてもいやな臭いと時間も20分以上かかりました。 その出来上がった原紙を、輪転機にセットして印刷してました。  複写ファックス。 回転する筒に原稿(右側の白い部分)を巻き付け左側に巻いた原紙を電気スパークで切ります。  輪 転 機。 チューブに入ったインク量の調節が難しく、 初めは手回し式で後に電動でガチャンガチャンと回転するものに変わりました。 デュプロという印刷機も昭和50年頃に短期間使いました。これは、カーボン紙を敷いて原稿を書いて溶液で(アルコールだったと思う)そのカーボンを溶かして紙に転写する仕組みだったと記憶しています。 いろんな色のカーボン紙を使うことでカラー印刷が小規模印刷で行えるものでしたが、この印刷は時間が経過するとともに薄くなり、光に当てないようにファイリングしていてもすぐにかすれてしまいましたので、使用したのは短期間でした。 当時、高校生だった私はアマチュア無線を始めて、交信した相手とQRLカード(交信証)交換のため父からデュプロ印刷機でカードを作ってもらった記憶があります。 昭和55年頃から原稿が手書きではなく和文タイプライターを使うようになりました。  和文タイプライター。 父の和文タイプはこの倍近くあった気がします。 とても大きくて重くて… 右のレバーで文字盤から字を選んで左のレバーを押すと金属製の文字駒が紙の上の印字リボンを叩いて文字が記録されます。 父(前園長)が使っていた和文タイプは、写真のものより二回りは大きく文字駒が沢山ありました。 でも、文字駒がないと漢字が打てなく、別売りの文字駒を買ってもピンセットで抜き差しして使うので、簡単に文字を入力出来る現在では想像できないくらい手間のかかる作業だったと思います。 父が、和文タイプに向かってカチャンカチャンと文字を打っていた音を今でも思い出します。  第二向洋保育園 第一回卒園児記念写真 まだ若い私と和田真湖先生も園児で登場。 昭和57年千怒に第二向洋保育園の運営を始め、私も第二向洋に就職し、父の手伝いをすることになりました。(現在の津久見市とぎ倶楽部の建物で、この場所で今年度から地域子育て支援センター「じゃんけんぽん」を運営しています。第二向洋について書き始めるととてもとても紙面が足りなくなりますので、またの機会に…) 私が保育園に勤務して数年経つと、パソコンが普及し始めて先生方の文章は私がパソコンで文字を打ち込むようになりました。 でも、父は亡くなる直前の手書き園便り原稿以外すべて和文タイプを使い続けていました。 輪転機の次にコピー機を使うようになりました。 当時コピー代金は高く10枚以上印刷する場合は輪転機、それ以下の枚数はコピーと使い分けていました。 その頃のコピー機は立ち上がりが遅く電源を入れてから数分間ウオーミングアップの時間を必要としていましたが、輪転機は原紙を作り印刷するまで30分以上掛かっていましたので、比べ物にならないくらいコピーは早かったです。 昭和62年から、紙面がそれまでのB4縦両面からB4横両面2枚とボリュームアップします。写真を取り入れるようになったのが、紙面が増えた理由だと思います。 白黒写真ですが、写真を入れることによって園での活動が保護者に伝わり良くなったと思っています。 輪転機では濃淡を表現できないため、写真は白黒のどぎつい絵になってしまいますが、コピーならばスクリーントーンという細かい点を印刷したプラスチックフイルムを写真に重ねてコピーすることで、ある程度印刷出来るようになりました。 もちろん今のコピー機は白黒でも濃淡を細かく再現できますのでスクリーントーンを使う必要はありません。 当時はまだデジカメなどありませんでしたので、写真を撮って写真屋でプリントしてもらい、その写真にスクリーントーンを重ねてコピーしてそれをはさみで切って原稿に… と、とっても手間と時間が掛かっていました。    左−輪転機で印刷すると白黒の版画のような絵になります。 中央−スクリーントーンを重ねてコピーすると昔の新聞写真のように 右−現在のコピー機では白黒でもこんなに綺麗。 カラーも普及してます。 絵が好きだった父は紙面のちょっとしたスペースにイラストを描いたり、表紙には季節の花をさらりと描いて、アートな良い感じでした。 園児達は、刷り上がった園便り表紙の園長イラストに色鉛筆で塗り絵をして、家に持って帰っていました。 月初めの発行に間に合わないことが二、三度あったようですが、園便りはこつこつと続いて200号を迎え、1986年昭和61年7月に200回記念号を保護者の方々や元職員など多くの方に原稿を書いていただいて発行しました。 その記念号で、和田真湖先生のお母さんが、表紙の花に色を塗る我が子のことを書いてくれていました。 元々機械好きな私は、学生時代からパソコンを組み立ててましたが、当時のパソコンはアルファベットと数字それにカタカナだけしか表示できず、とても事務で使えるものではありませんでした。 漢字ロムを搭載して、NECからPC-8801が発売されやっと文章を扱えるようになり、表計算ソフトなども発売されるようになりました。 表計算ソフトを使って打ち出した会計帳簿は監査で認められるかどうか担当に質問し、会計科目が漢字表示ならば認めるという回答をいただいたことがありました。 パソコンの能力はその程度でした。 漢字が扱えるようになって、パソコンで文章を打ち、一度プリントアウトした後、ハサミで写真や文章をコラージュしていました。 その後、パソコンなど電子機器は急激な進歩で、デジタルカメラも販売され、デジカメで撮影した大きなデーターを扱えるようにもなり紙面作りのソフトも発表されてきました。 そして、1998年平成10年12月園便り360号 発行から30年、カシオのカラーレーザープリンターでついに園便りのカラー印刷がスタートします。 360号の表紙は井形先生(旧姓 今村)の結婚式の写真です。 このプリンターは両面印刷機能が無く、前日に片面を印刷し、重しを乗せて反りをとって翌日裏面を印刷という無理矢理の印刷でした。  CASIO カラーレーザープリンター トナーなどなかなかよい値段でした。 その後、デジタルカメラもプリンターも細かい表現が出来るようになり、とても臨場感ある写真を掲載できるようになりました。 園便り400号記念は平成14年4月この園舎に引っ越した記念すべき年でした。 また、園便りでは何度か号外を発行し職員の結婚式を伝えた事もありました。 児童福祉施設である認可保育園に宣伝行為は相応しくないとされていますので、認可保育園の皆さんは保育や給食の内容を外部に知らせる事が上手ではありませんでした。 しかし、私は、いくら良い保育や給食を提供しても、保護者に知っていただかなくては無意味ではと、園での活動をいろんな方法で発信するように考えてきたつもりです。 また、園便りやお知らせを、保護者の皆さんにしっかり読んでいただくにはお願い事だけでは駄目で、読みたいもの楽しいものにしたいと、写真を沢山載せるようにも心がけています。 子ども達の写真は、年間を通じて写っている回数が偏らないように紙面登場回数もチェックしています。 今では行政も、情報公開は重要という立場から、園での活動を公開することが子ども達と保護者にとって必要と考えているようです。 カラー印刷の園便り、そのデーターを基にしたインターネットへの情報公開、毎日の給食現物展示に日々の出来事をお知らせする連絡帳と掲示板など、これからもいろんな方法で園での生活と園長や保育士の考えや想いを発信し続けたいと考えています。 ガリ版刷りから今日まで読んでくださった皆さんのおかげで園便り500号発行を迎えることが出来、深く感謝いたしています。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 |